(初出2013.10.21 加筆修正・画像追加 )

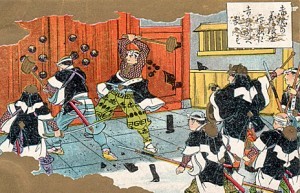

忠臣蔵(元禄赤穂事件)というのは思想史的に非常におもしろい話である。

なぜかというと林羅山以来の「修身斉家治国平天下」(天下を治めるには、まず自分の行いを正しくし、次に家庭をととのえ、次に国家を治め、そして天下を平和にすべきである)という下位から自然に上位に移行していく論理の限界が露呈したからである。

つまり、主君への忠義(=吉良への仇討ち)と幕府への忠義(=主君の切腹を受け入れる)が両立しない事態であり、結果、赤穂浪士は自力救済の道を選んだ。

当時も赤穂浪士の処遇を巡っての論は割れ、紛糾した。

「主君の仇討ちを果たした武士の鑑だから罪を問うてはいけない」という者もあり、「御政道(幕府の決定)をよしとせず、討ち入りしたのだから厳罰に処すべし」という者もいた。

しかし処遇が決まらないいちばんの理由は官学である林家の「修身斉家治国平天下」では想定していない事態だったことによる。

その事態を打開するのに明快な論理でもって答えたのが荻生徂徠であった。

徂徠はまず「御政道に反したこと」を批判し、赤穂浪士たちを助命するわけにはいかないと述べた。

しかしながら、彼らが主君のためになした忠義を評価し、斬首や討ち首といった「罪人としての死」ではなく切腹という「武士としての死」を将軍綱吉に提案し、容れられた。

それが次のツイートの根底にある。

Twitter / aka1you: 修身斉家治国平天下と赤穂事件への対応を比べれば、林羅山と荻生 … via kwout

さてこういった下位の秩序における忠義と上位の秩序における忠義が対立する、というのは決して江戸時代だけの話ではない。

新築マンションのモデルルームで申し込み一歩手前まで来ているが支払い面に一抹の不安があるというお客さんがいた。

営業はいつものように支払い不安を解消して契約まで持っていこうと、ファイナンシャル・プランナー(以下FP)を呼んだ。

ところがFPと相談した後、お客さんは信じられないことを言った。

「このマンションの支払いだとやりくりできないので申し込みは取りやめます」

営業は怒り狂った。FPの差金だと報告を受けた営業所長はそのFPのみならず保険会社ごと出入り禁止にした。

この事件においても下位の秩序(すなわち客観的に家計を判断するなら支払えない、そしてそのことを伝えなければならないというFPとしての職務)と上位の秩序(なんとか無理くり話をまとめてしまえば保険も入ってくれるしデベからもバックがあるし、という対クライアントおよび社内の数字的な話)が対立する構造にある。

営業所長は荻生徂徠ほどの思想家ではなかったので、明快な解決はできなかったが、しかし下位の秩序と上位の秩序が対立する事態を常日頃から想定し、どう振る舞うべきかを考えておくことも無駄ではないのかもしれない。(防災顔)

参考文献・関連文献

日本政治思想史研究